Denkwerk-Bildwerk-Kunstwerk

Vortrag 04. Januar 2014, 18:30 Berlin, Denkerei

Vorbemerkung

Im Sinne der von Umberto Eco entwickelten Kulturtheorie des „Offenen Kunstwerks“ sind kulturelle Artefakte niemals fertig, denn sie finden ihre Vollendung erst im Augenblick ihrer Wahrnehmung.[1] Die ästhetische Perspektive auf den Gegenstand der Kunst ist daher ein völlig andere als die historische oder ökonomische. Heidegger spricht im „Ursprung des Kunstwerkes“ vom „sich ins Werk setzen der Wahrheit“, wobei das Werk zum Ort eines Vermittlungsgeschehens wird und den Menschen zur Wahrheitssuche anstiftet.[2] Das Konzept der Offenheit von Kunstwerken lässt sich auf alle Produkte menschlichen Kulturschaffens ausweiten, die sowohl durch den Akt ihrer Schöpfung als auch durch Wahrnehmung und Gebrauch zum Gegenstand menschlichen Lernens werden. Das Prinzip ihrer Kreation im Herstellungsprozess und Rekreation im Rezeptionsprozess sorgt dafür, dass Menschen die der Schöpfung zu Grunde liegenden Ideen im Sinne eines Diskursangebotes aufnehmen, dass sie beginnen, eigene Fragen zu stellen und nach eigenen Antworten zu suchen. Der produktive Lernprozess, den ein Gegenstand menschlichen Tuns im Gehirn seines Schöpfers oder Rezipienten auslöst, der weitergegebene Impuls, der Inspiration, Kreativität und Motivation erzeugt und neue Aktionen initiiert, hebt das Resultat aufgewendeter Arbeit aus der Vielzahl von Spuren heraus, die ein Mensch in seiner Umwelt hinterlässt.

Zum Werkbegriff

Jedes Werk (ahd. werka – Arbeit) stellt das Resultat einer produktiven Tätigkeit dar und bildet damit das materielle Gegenstück oder den ideellen Ausdruck der hierfür geleisteten gedanklichen oder handwerklichen Arbeit. Der Nutzen eines Werkes begrenzt sich nicht auf die Möglichkeiten seiner ideellen und materiellen Verwertung, sondern schließt immer auch den Bildungsprozess seines Verfassers ein. Durch den Herstellungsprozess treten die verbalen Kompetenzen in den Hintergrund, während die Funktion der sinnlichen Wahrnehmung in das Zentrum der produktiven Auseinandersetzung rückt, die wie Sprache als Erkenntnis- und Verständigungs- sowie Problemlösungs- und Vermittlungsinstrument funktioniert. Die zur Herstellung von Werken notwendigen Praktiken fordern und bilden darüber hinaus Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der für den Schöpfungsprozess relevanten Inhalte und Methoden, Werkzeuge und Materialien, Medien und Wirkungen. Die Formung des gedanklichen und stofflichen Materials zum Werk erfolgt durch die Verbildlichung, Verkörperlichung und Verräumlichung der in den Arbeitsprozess eingebrachten oder hieraus generierten Ideen (gr. idea – Vorstellung, Meinung, Aussehen, Urbild). Für die Herstellung eines Werkes braucht der Mensch Antriebskraft bzw. ein Motiv (lat. motus – Bewegung, Antrieb), das die Summe der Beweggründe umfasst, die ihn zum Arbeitsprozess bewegen oder bis zu seinem Ende vorantreiben.

Jedes Werk bleibt abhängig vom Willen und Wollen seines Produzenten oder gedanklichen Verfassers, insoweit es den Nutzern, Hörern und Betrachtern die Bedingungen und Intentionen seiner Herstellung auf eindeutige Weise vermittelt und seinen Gebrauch vorschreibt. Unabhängigkeit hingegen erlangt ein Werk erst durch seine Mehrdeutigkeit, da es hierdurch im Kontext seiner Wahrnehmung zum Gegenstand neuer gedanklicher und praktischer Auseinandersetzungen werden kann. Die Herstellung eines Werks ist innovativ (lat. innovare – erneuern), wenn es zur Erneuerung der Gedanken und Praktiken seines Schöpfer beiträgt. Zur Innovation wird ein Werk jedoch erst dann, wenn es zur Erneuerung von Gesellschaft beiträgt, also in die Gegenwart seiner Rezeption hineinwirkt. Im Blick auf die Veränderungsmacht macht es keinen Unterschied ob Werke eine kohärente oder inkohärente Geschichte erzählen, sich abstrakter oder konkreter Formelemente bedienen, eindeutige oder mehrdeutige Lesarten zulassen, fertiggestellt wurden oder unfertig im Sinne eines Entwurfs oder einer Ideenskizze geblieben sind.

Jeder Schöpfer lebt und wirkt durch sein Werk in nachkommende Gesellschaften hinein, auch wenn die weitergegebenen artifiziellen Gene nicht Leben schaffen, sondern Kultur. Der ambivalente Charakter des Werks versetzt seinen Schöpfer in einen Zwiespalt, da er darin wie im Fortbestand seiner leiblichen Nachkommen anwesend und abwesend zugleich sein wird. James Joyce setzt sich damit in seinem letzten Roman, den er anfangs unter dem Titel „Work in Progress“ veröffentlichte, auseinander. Dieser basiert auf der irischen Ballade „Finnegan’s Wake“, die den Tod des Baumeisters Tim Finnegan thematisiert, der durch die heftige Feier seiner eigenen Beerdigung erwacht.[3] Jedes Werk bildet den Anlass für eine Kette neuer Wahrnehmungen, Gedanken und Handlungen innerhalb von Gesellschaften, über die der Verfasser keine Macht mehr besitzt, auch wenn er darin auf eine sehr persönliche Weise präsent ist.

Das Werk als Quelle von Erkenntnis

Diese Machtlosigkeit und der Kontrollverlust über die Bedingungen der Rezeption, unterscheidet die Werkform vom persönlichen Gespräch, vom lebendigen Diskurs, in dem der Verfasser Erläuterungen einbringen, auf Missverständnisse reagieren, Fehler einräumen oder Gedanken aufnehmen kann. Diese stumme Fertigkeit des Werks wirkte bereits beunruhigend, als sich herausragende Denker der griechischen Antike wie Sokrates vor mehr als 2.400 Jahren zur Ablehnung der Verschriftlichung, Verbildlichung oder Verstofflichung von Erkenntnissen entschlossen.

Auch Platon galten textliche und bildnerische Werke als Sekundärquellen persönlich erworbenen Wissens und selbst gemachter Erfahrungen. Authentizität und Glaubwürdigkeit besitzt eine Idee nach seiner Ansicht weder durch das Werk, noch durch die Anwesenheit des Verfassers, sondern allein durch die Art und Weise ihrer Vermittlung.

Die Kunst besteht daher nicht in der Imitation (lat. imitatio – Nachahmung, Nachbildung) von Ideen durch das Werk, sondern in der Überzeugung des Publikums durch die Persönlichkeit des Verfassers in einem Frage- und Antwortprozess. Die Redekunst (altgr. rhetorike, techne) versteht Platon als Seelenlenkung, die nach seiner Ansicht ausschließlich in Form eines persönlichen Dialogs (altgr. diálogos – Unterredung‚ Gespräch) Erfolg haben kann. Werke hingegen sind für ihn monologische Ausdrucksformen, durch die der Verfasser seine Zuhörer oder Zuschauer zwar belehren, doch keine Erkenntnis bewirken können, die er mit Selbsterkenntnis gleichsetzt. Platon kritisiert die Natur des Werkes, das eine indirekte Form der Überlieferung darstellt und dem Autoren keine direkte Adressierung des Publikums erlaubt. Wo keine Reaktion auf Wissensmängel, Voreingenommenheit möglich ist oder schlichtweg falsche Erwartungshaltungen bestehen, bleibt die Erkenntnis dem Zufall anheim gestellt. Das Ziel der Wissensvermittlung, Erfahrungsweitergabe und Erkenntnisbildung gerät aus dem Blick, das Werk wird zum Selbstzweck.

Dialog zwischen Sokrates und Phaidros [4]

„SOKRATES: Wer also glaubt, eine Kunst in Schriften zu hinterlassen, und wieder, wer sie annimmt, als ob aus Buchstaben etwas Deutliches und Zuverlässiges entnommen werden könnte, der wird wohl einfältig genug sein und in der Tat den Wahrspruch des Ammon nicht kennen, indem er glaubt, geschriebene Reden seien etwas mehr als eine Gedächtnishilfe für den, der das schon weiß, wovon das Geschriebene handelt.

PHAIDROS: Sehr richtig!

SOKRATES: Dieses Mißliche nämlich, o Phaidros, hat doch die Schrift, und sie ist darin der Malerei gleich. Denn die Werke auch dieser stehen wie lebendig da, wenn du sie aber etwas fragst, schweigen sie sehr vornehm. Geradeso auch die Reden, du könntest meinen, sie sprechen, als verständen sie etwas, wenn du aber in der Absicht, dich zu belehren, nach etwas von dem Gesprochenen fragst, zeigen sie immer nur eines und dasselbe an. Und wenn sie einmal geschrieben ist, so treibt sich jede Rede aller Orten umher, gleicherweise bei denen, die sie verstehen, und unter denen, für die sie nicht gehört, und versteht nicht, zu wem sie reden soll und zu wem nicht. Und wird sie beleidigt und ungerechterweise beschimpft, bedarf sie immer ihres Vaters Hilfe, denn sie selbst ist weder zu schützen noch sich zu helfen im Stande.“

Platon verzichtet dennoch nicht wie sein Lehrer Sokrates auf die Form des Schriftwerkes, doch umgeht er die Probleme monologischer Erzählformen durch die Erfindung des nach ihm benannten „platonischen Dialogs“. Mit Hilfe der Dialogform bringt er die Reden des Sokrates in Werkform und entzieht hierdurch eine der einflussreichsten Quellen menschlichen Denkens dem Vergessen. Die zeitlose Aktualität und Wirkung seiner einzig durch die Werkform bewahrten Diskurse lässt sich quer durch die Kulturgeschichte zurückverfolgen.

Nicht die sterblichen Gehirne, sondern die nachhaltig wirksamen Werke der Kultur formen das Gedächtnis der Menschheit, eine These, die nicht metaphorisch gemeint ist, da sie sich durch neurobiologische Wirkungszusammenhänge belegen lässt. So bezeichnet der Neuropsychologe Karl Gegenfurtner die Umwelt als „externen Bildspeicher“ des menschlichen Gedächtnisses, dessen Vernetzungs- und Verarbeitungsstrukturen die Anschlussfähigkeit und Lesbarkeit der externen Informationen gewährleisten.[5] Einmal ins Werk gesetzt, vermittelt sich die ausgelagerte Botschaft des Verfassers Lesern, Zuhörern und Beobachtern im Kontext ihrer jeweiligen Wahrnehmungssituation, wodurch sich die dem Entwurf zu Grunde gelegten Ideen ganz von selbst aktualisieren.

Die platonische Dialogform fordert den Leser immer wieder neu heraus, sich all die Fragen selbst zu stellen und ermöglicht diesem zugleich, den dargestellten Gedankengang nachzuvollziehen, Kritik zu üben, und sich ein eigenes Urteil zu bilden. Die Offenlegung der Fragestellung in der Dialogform birgt zugleich den Kern von Wissenschaftlichkeit, da eine Verifikation und Falsifikation der dargelegten Thesen möglich wird. In der Dialogform bleibt zudem offen, ob weitere Antworten auf die geäußerten Fragestellungen möglich sind, wodurch das Problem an den Rezipienten weitergegeben wird.

Platon verzichtet in seinem Werk dennoch nicht auf die Belehrung seiner Leser, da alle gestellten Fragen beantwortet werden und zugleich offengelegt wird, dass die Dialogform als didaktisches Mittel zur Entfaltung der Problemstellung eingesetzt wird. Über die Inswerksetzung des Diskurses wird ein gesamtgesellschaftlicher und generationsübergreifender Erfahrungsaustausch angeregt, so lange währt, wie er Menschen zum wechselseitigen Denken und Handeln inspiriert. Werke, die vor der Geschichte Bestand haben, vermitteln dem Rezipienten nicht nur den Diskurs ihrer Entstehungszeit, sondern Anlass und Modell für seine Aktualisierung im Kontext der Gegenwart. Mit einem zeitlosen Denkwerk teilt sich nicht nur der Inhalt, sondern auch die Freude am diskursiven Denken mit, bei dem die Suche nach dem überzeugenden Argument den Rezipienten zu eigenen Nachforschungen anstiftet, ihn ansteckt oder infiziert, den Diskurs mittels eigenen Schöpfungen auszuformen, um seine produktive Kraft am Leben zu erhalten. In diesem Sinne bilden Werke den kulturellen Samen, das vom Leibe getrennte Erbgut, welches den Diskurs zur Standortbestimmung des menschlichen Seins in der Umwelt vom Beginn der kulturellen Evolution bis heute offen, wandlungsfähig und lebendig erhält.

Der Schöpfungsprozess als Quelle von Erkenntnis

War die Form bei Platon noch der Prägestoff einer darin abbildhaft existierenden ewigen Idee, realisiert sich bei Aristoteles die in der Seele des Verfassers wurzelnde innergeistige Form erst durch die Gestaltgebung am sinnlichen Material. Ein Werk ist für ihn mehr als die Abbildung oder Imitation eines universalen Prinzips, da sich der Entwurf oder Gedanke in der konkreten Ausformung verwirklicht und hierdurch dem Denken zugänglich wird. Der Herstellungsvorgang wird zum schöpferischen Wahrnehmungsprozess des Besonderen, das Handwerk zur sinnlichen Form der Erkenntnis. Während beim Abbildwerk durch handwerkliche Meisterschaft ein Höchstmaß an Ähnlichkeit zu vorgefassten Formen des Denkens und Wahrnehmens gesucht wird, verschiebt sich der Fokus beim Sinnbildwerk auf die ästhetische Form der Erkenntnis, die dem Denkwerk der Wissenschaft gleichwertig gegenübersteht.

Das Allgemeine am Besonderen erschließt sich dem Beobachter durch rationales Denken (cogitatio). Der Erkenntnisgewinn durch sinnliche Anschauung (cognitio sensitiva) hingegen besteht darin, das Besondere in seiner Besonderheit zu erkennen.[6] In seiner Rhetorik wies Aristoteles auf die aktive Rolle des Zuhörers hin, der vom Redner in die Lage versetzt werden soll, über Vergangenes und Künftiges eigenständig zu denken und zu urteilen.[7] Die schöpferische Qualität eines Werkes, unabhängig ob Wort oder Bild, zeigt sich demnach an den hiervon ausgehenden Wirkungen auf den Rezipienten, der hierdurch Freiheit und Verantwortung zur Bildung eines eigenen Urteils erhält.

Der Akt der Schöpfung ist nicht nur Handwerkskunst, sondern auch Lehrkunst oder Didaktik (didaskein – lehren), wodurch Qualitätskriterien wie Klarheit, Interesse, Begeisterung, Ehrfurcht und Überzeugungskraft oder auch Lesbarkeit, Verständlichkeit und Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnen.

Nicht nur was ein Werk vermittelt und zu was es gebraucht wird, sondern ebenso wie es seine Botschaft vermittelt und wie es gebraucht wird zum zentralen Bestandteil der Werkgenese. Die Frage nach dem „wie“ eröffnet eine bis heute anhaltende Auseinandersetzung mit der menschlichen Wahrnehmung und ihrer Rolle für das Denken, Vorstellen, Darstellen und Gestalten von Realität. Die Durchsetzung der von Aristoteles gewonnenen Einsicht in die Natur menschlicher Wahrnehmung erfolgte erst 2000 Jahre später, als Alexander Gottlieb Baumgarten 1750 in seinem Werk Aesthetica einer Wissenschaft der Wahrnehmung neue Impulse verlieh.[8] Diese Rückkehr von Kunst und Wissenschaften zu den Wurzeln der Ästhetik (aisthetos – das Wahrnehmbare) war möglich, weil sich das weit über dem Handwerk stehende symbolisch aufgeladene Kunstwerk mit Beginn der Aufklärung von seiner Funktion als Repräsentant staatlichen und religiösen Allmachtsanspruchs emanzipierte und allmählich wieder die unabhängige kritische Funktion zurückerhielt, die ihm Aristoteles einst zudachte.

Die emotionale Qualität der Bildwahrnehmung

Als einer der bedeutendsten Theoretiker des Mittelalters folgt Thomas von Aquin Aristoteles jedoch bereits insoweit, als er Mensch und Natur in Abgrenzung zu Platons Auffassung nicht als Abbild ewiger Ideen oder göttlicher Prinzipien definiert, sondern als deren leibliche und stoffliche Verwirklichung. Mensch und Natur werden hierdurch zu einem vollkommenen Schöpfungswerk, durch dass sich der göttliche Geist als die allem Sein zu Grunde liegenden Idee in unendlicher Mannigfaltigkeit offenbart. Die Verantwortung für die Bewahrung und Funktion der Schöpfung trägt die Kirche als Vertreterin Gottes auf Erden, was ihr ein uneingeschränktes Recht zur Interpretation göttlichen Willens verleiht, das sie über die Deutungsmacht und Darstellungshoheit der Bild- und Denkwerke ausübt. Die mittelalterliche Rolle des Kunstwerks als Vermittler absoluter Wahrheit und göttlichen Willens nimmt dem Rezipienten bewusst die Freiheit eigenständiger Erkenntnis und unabhängigen Urteils, da Kritik am Bild als Häresie (gr. Hairesis – Wahl, Überzeugung) empfunden wird.

Die Offenbarung des göttlichen Schöpfungsprinzip fordert zu stiller Ehrfurcht und andächtiger Innerlichkeit auf. Die Verfasser der Werke sind dabei nicht von Bedeutung, sie bleiben im Hintergrund und sind oftmals nicht einmal mehr überliefert. Varianz und Reichtum unzähliger Bildwerke vermitteln den zumeist lese- und schreibunkundigen Betrachtern ein fertiges, abgeschlossenes, unumstößliches Weltbild, das den Glauben an die eine Wahrheit repräsentiert und eigenständiges Denken überflüssig macht.

Der weit verbreitete Analphabetismus des Mittelalters findet seine Fortsetzung im Reich der Bildwerke, deren Motive zum großen Teil reich geschmückte metaphorische Auslegungen der Bibel sind und die Wahrheit des gesprochene Wortes auf anschauliche Weise illustrieren und bestätigen. Der visuelle Analphabetismus, wie ihn Charles-Pierre Baudelaire und Walter Benjamin am Beginn des Zeitalters von Film und Fotografie kritisierten, ist Ursache der Unmündigkeit des Menschen, die nur durch kulturelle Bildung überwunden werden kann.[9] Kulturelle Bildung im Sinne der Aufklärung ist nicht allein durch verbale und visuelle Alphabetisierung erreicht, sondern sie bedarf der Befähigung zum Diskurs, in dem sich eigenständiges Denken zeigen und entwickeln kann. Kultureller Bildungserfolg zeigt sich daher auch nicht in der Quantität auswendig gelernten Wissens, nicht an handwerklich praktizierbaren Fertigkeiten oder der Kenntnissen von Methoden, sondern allein an der Qualität im diskursiven Prozess des Denkens und Gestaltens, dessen Ergebnis sich in der Werkform manifestiert.

Durch die inhaltlichen Beschränkungen mittelalterlichen Kunsthandwerks erhält die Auseinandersetzung mit der Art und Weise sinnlicher Wahrnehmung einen enormen Entwicklungsschub, da die Verfasser ihre schöpferische Kraft in die Ausgestaltung und Überzeugungskraft der Werkform investieren. Der Einsatz weltweit gehandelter Farbpigmente, dramatischer Lichtszenerien, fragiler Konstruktionen, geometrisierter Formen, fantasiereicher Ornamentik, ungewöhnlicher Perspektiven, kostbarer Materialien und komplexer Verarbeitungstechniken fördert die Sublimation oder spirituelle Überhöhung des Bildgegenstandes. Mittelalterliche Künstler wie Giotto, der in der Wende vom 13. zum 14. Jhd. tätig war, wurden später als Wegbereiter der Renaissance vereinnahmt, obwohl die dafür benannten Erfindungen allesamt der Wirkung des Inhalts gelten, diesen selbst jedoch niemals in Frage stellen.

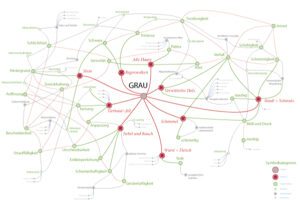

Hieran wird deutlich, inwieweit die inhaltliche und formale Genese jedes Werkes den gesellschaftlichen Diskurs seiner Entstehungszeit widerspiegelt, der wiederum das Ergebnis anderer Diskurse bildet. Werkgeschichte lässt sich daher nicht linear und hierarchisch rekonstruieren, sondern weit besser in der rhizomatischen Form, die Gilles Deleuze und Félix Guattari in ihrer Publikation „Tausend Plateaus“[10] als Ordnungsstruktur für ein zeitgemäßes Wissens- bzw. Weltbeschreibungsmodell vorschlagen. Die Frage nach einer Ordnung der Werke menschlicher Kultur besitzt eine epistemologische Dimension, da sie dem Form gewordenen Erkenntnisprozess gilt, der sich weniger in Stilperioden und Enzyklopädien abbilden lässt, als in der rhizomatischen Hypertextstruktur des Internets.

Die theatralische Inszenierung des Raums im Sinne eines Gesamtkunstwerks wie auch die gezielte Manipulation der emotionalen Stimmung verändern den Modus der Wahrnehmung, eine Entdeckung des Mittelalters, die erst in den Skizzenheften und Lehrbüchern von Renaissancekünstlern wie Leonardo da Vinci beschrieben wird.[11] Die Bedeutung von Emotion und Gefühl für die Wahrnehmung von Kunstwerken bestimmt die Ästhetikdebatte bis in die Neurowissenschaft der Gegenwart, weshalb ich zur Kennzeichnung des Pfades noch den von Martin Heidegger geprägten Begriff einer „Gestimmtheit des Werkes“[12], den von Gernot Böhme vorgebrachten Aspekt des „Schönen als Atmosphäre“[13] und das von Antonio Damasio entwickelte Gehirnfunktionsmodell der „somatischen Marker“[14] herausgreifen möchte.

Ästhetische Wahrnehmung als anschauliche Erkenntnisform

Das 17. Jhd. war nicht nur die Geburtsstunde der Ästhetik, sondern vor allem das Zeitalter der Aufklärung, das nach Immanuel Kant die Unmündigkeit des Menschen beendet und ihm zugleich die Verpflichtung zum eigenständigen Denken auferlegt hat. Kant unterschied klar zwischen der Verstandserkenntnis (Noumena) und dem anschaulichen Erkennen auf Grundlage der Erscheinungen (Phaenomena). Die viel diskutierten ästhetischen Grundbegriffe hässlich und schön erschienen ihm als rein subjektive Modi der Wahrnehmung relativ und damit sekundär, da die Ästhetik eines Werkes nach seiner Ansicht vor allem von der Wahrnehmung seiner Sinnhaftigkeit entschieden wird.

Die primäre Methode ästhetischer Forschung musste nach Kant daher die Analyse der Wahrnehmung sein, ein Gedanke, der in Phänomenologie und Gestalttheorie aufgenommen wurde und heute durch die Neurowissenschaften Erweiterung und Bestätigung erfährt.[15] Für die Werkanalyse bedeuten die Überlegungen von Kant, dass der Mensch mittels systematischer Anschauung zu einem unmittelbaren Verständnis von Komplexität gelangen kann. Die funktionale Analyse der Wahrnehmung von Ganzheiten, welche die Perspektive des Beobachters und den Kontext der Beobachtungssituation einschließt, vermittelt dem Beobachter nicht nur mehr, sondern zugleich auch ganz andere Einsichten als die Menge der einzelnen Teile.

Andersherum entfaltet das Werk im Schöpfungsprozess einen Modellcharakter, der es zum Gegenstand ästhetischer Forschung werden lässt, die nicht mehr nur dem Gegenstand der Betrachtung selbst gilt, sondern den hierüber gewonnenen Einsichten in die Natur der eigenen Existenz in der Umwelt. Der menschliche Verstand produziert Erkenntnis nicht unabhängig von der Art und Weise seines In-der-Welt-Seins, sondern auf Grundlage seiner Anschauungen, weshalb die Werke der Natur die einzige originäre Quelle von Wahrheit sind. Die Werke der Kultur bilden dagegen keine originären Quellen von Wahrheit, sondern Erkenntnismodelle, anhand derer die Wahrnehmung der Wahrheit im Kontext ihrer Entdeckungszeit vorstellbar, darstellbar, vermittelbar und hinterfragbar wird. Im historischen Rückblick der Werkgenese lassen sich nicht nur die Veränderungen von Wahrheiten, sondern auch die Wechsel der Vorstellungen von Realität ablesen, die zugleich den Wandel der kognitiven Fähigkeiten von Menschen und Gesellschaften zur Selbst- und Umweltwahrnehmung widerspiegeln.

Die Veränderungsmacht der Bildwerke

In den weiteren Ausführungen werde ich mich aus Zeitgründen auf die Betrachtung der Funktion von Bildwerken beschränken, die wie Werke der Musik oder anderer Erkenntnisformen menschlicher Wahrnehmung Kunst- und Denkwerke sein können, doch oft auch so alltägliche Gebrauchszwecke erfüllen, dass die zu ihrer Herstellung aufgewendeten Gedanken und Kunstfertigkeiten zur Bewahrung der Begrifflichkeiten ausgeblendet werden müssen.

Während ein Denkwerk aus dem sukzessiven Verknüpfungsprozess von Worten emportaucht und Leser wie Zuhörer zur Sinnkonstruktion bewegt, ist ein Bildwerk im simultanen Modus der Anschauung unmittelbar gegeben. Dennoch erschließen sich Bildwerke ebenso über die sukzessive Wahrnehmung einzelner bedeutsamer Elemente im Gesichtsfeld, wobei die Blickbewegungen den Erkenntnisvorgang mitzeichnen, während dem Beobachter das Ganze jederzeit vor Augen steht. Der Sinnzusammenhang des Ganzen erschließt sich durch Querbezüge zwischen den bedeutsamen Elementen der Komposition. Konventionelle Anordnungen erhöhen die Lesbarkeit der Idee und ermöglichen dem Beobachter die analytische Rekonstruktion der Intention und Arbeitsweise des Schöpfers. Unkonventionelle Anordnungen hingegen erzeugen mehrdeutige Codes und fördern vielfältige phantasievolle Lesarten, weshalb der Beobachter durch Rekreation selbst kreativ werden muss und zu ganz neuen Wahrnehmungen und Einsichten gelangen kann.

Starke Brüche mit kulturell gewachsenen Regelsystemen revolutionieren die etablierten Wahrnehmungskonventionen ganzer Gesellschaften, weshalb es immer wieder avantgardistische Wegbereiter braucht, die durch ihre Werke nicht nur unbequeme Fragen thematisieren, sondern systemische Funktionen in Frage stellen. Der unkonventionelle Umgang mit der Herstellung von Bildwerken wirkt banal oder ärgerlich, wenn Beobachter sich nicht angesprochen fühlen, keine neue Lesart finden oder Formen der Darstellung als Nötigung empfinden, die Tabubrüche zur bloßen Aufmerksamkeitserzeugung instrumentalisieren. Wann ein Tabubruch Gesellschaft verändert und wann er überflüssig ist, lässt sich meist erst im Rückblick auf die Geschichte entscheiden, weshalb es immer wieder mutiger Bildwerke bedarf, die mit Wahrnehmungskonventionen brechen und das Risiko des Scheiterns in Kauf nehmen. Revolutionen der Wahrnehmung von Realität lassen sich durch die Unvorhersehbarkeit, Unkontrollierbarkeit und Veränderungsmacht systemkritischer Bildwerke charakterisieren, die auch ohne Worte stets ein Mehr an Freiheit und eine Ausweitung des gesellschaftlichen Diskurses einfordern.

Zu einer Auflösung der Werkform hingegen kommt es, wenn die Formung des Werks wie bei Happenings und neuer Musik weitgehend den Interpreten überlassen bleibt, wobei die Autorenschaft durch die Beschränkung der Interpretationsmöglichkeiten gewahrt bleibt. Die sogenannten aleatorischen (lat. alea – Würfel) Konzeptionen, die von Komponisten wie Karlheinz Stockhausen oder John Cage bekannt gemacht wurden, erheben den Zufall zum Thema und experimentieren mit den Fähigkeiten des Interpreten zur Improvisation.

Die Form des Werks ist stets Mittel zum Zweck, weshalb improvisierte Werkformen leistungsfähig sind, wo Kreativität bei der Interpretation zum zentralen Thema der Schöpfung wird. Die Vollendung von Bildwerken durch den Schöpfer kann die Lesbarkeit der Idee beeinträchtigen, weshalb Skizzen, Arbeitsmodelle oder spontane Demonstrationen oftmals kraftvoller, inspirierender und klarer wirken als fertiggestellte Formen. Die Improvisation bildet heute eine eigenständige akzeptierte Werkform, wodurch sich auch die ästhetische Wahrnehmung spontaner, infantiler oder autistischer Bildäußerungen verändert hat.

Von der epistemologischen Ordnung der Bildwerke zur Ideengeschichte

Menschliche Wahrnehmung entwickelt sich vor dem Hintergrund kultureller Bildung, weshalb Bildwerke ein großes Spektrum von Deutungsvarianten, Lesarten und emotionalen Reaktionen hervorrufen, die Urteile zwischen Zustimmung und Ablehnung herausfordern. Aus den Interessen von Individuen und Gesellschaften ergeben sich unterschiedliche Maßstäbe für den Erfolg von Bildwerken. Hier zeigt sich die Ursache für den Bruch im Feld der Produzenten von Bildwerken, von denen die Einen die Erwartungen von Zielgruppen und Märkten bedienen, was heute nahezu alle Handwerker, die meisten Designer viele Künstler leitet, die aus dem Selbstverständnis ihrer Berufsgruppen, wie aus Gründen der Existenzsicherung zielgerichtet agieren. Andere hingegen erklären den Schöpfungsprozess zu einer offenen eigenständigen Suche im Sinne der Aufklärung, bei der sie eigene Fragen stellen, sich an eigenen Interessen orientieren, sich eigene Ziele setzen, eigene Grenzen überschreiten, aber auch das eigene Ego und den eigenen Wohlstand dem Wollen und Werden des Werkes unterordnen, Konflikte, Sinnkrisen und endgültiges Scheitern riskieren.

Nach der bereits von Samuel Beckett vertretenen Ansicht „To be an artist is to fail“[16] spielt es keine Rolle, ob ein Künstler mit seinem Werk scheitert, da sowohl die Erreichung als auch die Verfehlung der dem Schöpfungsakt zu Grunde liegenden Intentionen irrelevante Aspekte menschlicher Wahrnehmung bilden. Die Frage nach dem, was ein Werk zum Zeitpunkt seiner Rezeption beim Betrachter bewirkt, ist ungleich wichtiger als die Frage nach dem Kunstwollen des Verfassers und seiner Zeit.

Im kulturgeschichtlichen Rückblick dagegen repräsentieren die werkimmanenten sprachlichen Strukturen bildnerischer Artefakte die Weltanschauung von Individuen und Gesellschaften im Kontext ihrer Entstehungszeit. Aber auch hier ist die Form- oder Funktionsanalyse weniger relevant als die Diskursanalyse, wie sie von Michel Foucault im Sinne einer „Archäologie des Wissens“ gefordert wurde[17], da hierdurch die Ideengeschichte des Werks in den Mittelpunkt rückt, welches sich vom Aspekt der Illustration historischer Prozesse emanzipiert.

Von der Freiheit der Bilder zur Freiheit des Menschen

Die narrative Kraft der ins Werk gesetzten Ideen erzeugt, stabilisiert, erneuert, destabilisiert und zerstört Gesellschaften, eine Funktion, die Wort und Bild gemeinsam haben. Veränderungswille multipliziert sich erst dann, wenn er eine repräsentative Form erhält, ein Gesicht bekommt oder zur Sprache findet. Im Umgang mit Bild- und Schriftwerken repräsentiert sich das Selbstverständnis von Individuen und Gesellschaften.

Die Macht der Bilder ist im digitalen Zeitalter der Massenmedien von Fernsehen, Internet und Smartphones nicht gestiegen, sie hat sich nur verändert. Ikonoklasmus ist so alt wie die Kultur der Bildwerke, ebenso wie der Kampf um die Deutungshoheit der Bilder oder der Versuch der Überwachung und Kontrolle von Bildproduktion, Bilddistribution und Bildgebrauch. Durch die Echtzeitbilder einstürzender Träume von der Unverletzlichkeit westlicher Hegemonialmachtsansprüche in einem Meer aus Staub, Trümmern und Blut hat sich der Umgang mit der Macht weltweiter Bilderflüsse radikalisiert. Bilder von Wut und Vergeltung bestimmen seitdem die Qualität der Auseinandersetzung, die sich in Bürgerkriegsszenarien rund um die Welt multiplizieren. Auch hierdurch bildet sich ein Diskurs ab, der nicht von Recht und Freiheit kündet, sondern von Rache und Selbstjustiz.

Sokrates begründete seine Weigerung, sich dem eigenen Tod durch mögliche Flucht zu entziehen mit dem Respekt vor dem Gesetz, dessen Einhaltung ihm wichtiger war als sein Leben. Sein Tod, der seinen erfolglosen Versuch der Überzeugung durch Argumente durch freie Rede vor Gericht einschloss, war zugleich sein letztes Vermächtnis, mit dem er die Idee des Rechtsstaates ins Werk gesetzt hat.

Nicht die Angst vor Terror, sondern der faktische Kontrollverlust, den die mittels Smartphones und Internet aufgenommenen und verbreiteten Bilder heute bewirken, löst weltweit zunehmende Überwachung, Zensur, Verbote und Verfolgung aus. Mittels systemischer Eingriffe in globaler Vernetzung gewährleisten Internetaktivisten den freien Fluss der Bilder. Entwickler von Open Source Produkten, Betreiber von Enthüllungsplattformen, Autoren zahlloser Blogs, die sich der unabhängigen Erfassung und Verbreitung von Informationen widmen, stehen neben Laien wie professionellen Fotografen, Filmern und Berichterstattern, die Bild- und Schriftwerke produzieren und zur freien Verfügung ins Netz stellen. Nicht in den Museen und Galerien, sondern in unzähligen Privathaushalten und Studios ist die Avantgarde unserer Zeit am Werk, mit der Freiheit der Bilder die Freiheit des Menschen von Fremdbestimmung und Überwachung zu verteidigen.

Von der Bildkultur zur kulturellen Bildung

Bildwerke sind nicht nur mächtige Symbole, sondern sie bilden, bewahren und verändern Realität. Handlungsvermögen besitzt allein der Mensch. Bilder hingegen bringen die Handlungsmotive, Handlungsaufforderungen und Handlungsanweisungen zur Anschauung, die Mensch und Gesellschaft für die Orientierung in der Umwelt benötigen. Die Evolution hat dafür gesorgt, dass der Mensch die Natur als Handlungsraum wahrnimmt, der seiner Spezies nicht nur das Überleben ermöglicht, sondern einen Spielraum zur Ausgestaltung der Bedingungen seiner eigenen Existenz lässt. Die Nutzung dieses Handlungsspielraums zeigt sich in den kulturellen Transformationen des Naturraums, in den Bildwerken der Siedlungsräume, Artefakte und Performanzen. Wir können daher gar nur kohärent zu unseren Wahrnehmungen handeln, indem wir den Motiven, Aufforderungen und Anweisungen unserer Bildwerke folgen, da sie den ausgelagerten Teil unseres Gehirns bilden, der die kulturelle Evolution unserer Spezies in ideeller und materieller Form widerspiegelt. Ohne die Bildwerke des Kulturraums würde unsere Spezies in kürzester Zeit auf den Entwicklungsstand der Affen zurückfallen, nicht weil nach Kant Worte ohne Anschauungen leer bleiben, sondern weil Analysen fossiler Überreste ergeben haben, dass sich am menschlichen Genom seit etwa 100.000 Jahren nichts mehr verändert hat.[18]

Bewusstsein existiert dennoch nicht in den Bildern, sondern ausschließlich in der Selbst- und Umweltwahrnehmung von Individuen. Diese subjektive Form der Gehirnentwicklung und Wirklichkeitserschließung nähert sich durch zwischenmenschliche Kommunikation an, wodurch eine intersubjektive Form von Bewusstsein erzeugt wird, die sich in Werkform repräsentiert. Neurobiologisch betrachtet bilden Werke Interfaces oder Schnittstellen zwischen den Gehirnen von Individuen, die am dargestellten Inhalt partizipieren und über dessen Rezeption zugleich darauf zurückwirken. Bildwerke funktionieren wie anschauliche Fix- oder Knotenpunkte in einem synaptischen Netzwerk parallel arbeitender Gehirne. Systemtheoretisch bietet sich hierfür der Begriff der von Maturana und Luhmann[19] geprägte Begriff der Autopoiesis an, da der Zweck von Bildwerken ein anderer wird, nimmt man nicht das Einzelbild, sondern die Gesamtheit aller Bilder in den Blick. Aus dieser übergeordneten Perspektive dienen Bilder ausschließlich kommunikativen Zwecken, ihre Produktion und Reproduktion organisiert sich selbst und folgt damit systemimmanenten Funktionszusammenhängen zur Aufrechterhaltung von Kommunikation. Aus der Systemperspektive erfolgt die innere Ordnung der Bilder nicht nach formalen Kriterien, sondern einzig in Bezug auf die Anschlussfähigkeit der begrifflich thematisierten Inhalte. Diese systemisch notwendige semiotische Ordnung der Begriffe zeigt sich in der Sprache auf die gleiche Weise wie im Bild. Nirgends wird die gemeinsame semiotische Wurzel von Bild und Sprache so deutlich wie in der Systemarchitektur des Internets.

Partizipation und Selbstorganisation im weltweiten Fluss der Bilder

Die Möglichkeiten zur interaktiven Suche, Einstellung und Verlinkung von Begriffen im Internet, ganz gleich ob diese auf Texte oder Bilder verweisen, führen schon heute zu einer explosionsartigen Ausdehnung, Verdichtung und Vernetzung des virtuellen Sprach- und Bildraums. Datenbanken und Programme wie Bildersuchmaschinen, Hypertextlexika und soziale Netzwerke speichern, filtern, ordnen, vernetzen und kanalisieren den unendlichen Fluss von Bildern und Texten, der in der heutigen Zeit tiefgreifende Veränderungen der Selbst- und Umweltwahrnehmung bei großen Teilen der Weltbevölkerung bewirkt. Da die Orientierungs- und Handlungsfähigkeiten des Menschen auf Kohärenz zwischen Umweltwahrnehmung und Realität basieren, spiegeln sich die Veränderungen der virtuellen Welt in den Anpassungsprozessen der Gesellschaft. Was die zweite Gutenberg’sche Revolution für Schöpfung, Rezeption und Umgang mit Bildwerken bedeutet, lässt sich gerade einmal 25 Jahre nach der Erfindung des World Wide Web (1989) und seiner Sprache HTML (Hypertext Markup Language) durch Tim Berners-Lee kaum abschätzen.[20] Bereits heute zeichnet sich ab, dass die digitale Vernetzung und Partizipation großer Teile der Weltbevölkerung an der Erzeugung und Gestaltung des Bilderflusses ähnlich tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen nach sich zieht wie die kulturelle Entwicklung und Verbreitung von Druckmedien. Neue digitale Handwerksberufe wie Web- und Softwareentwicklung oder digitale Bildbearbeitung, neue Designberufe wie Webdesign, Interaction Design, Motion-Design (Design audiovisueller Medien), Game-Design oder Interfacedesign oder neue Kunstsparten wie Medienkunst, Videokunst und Digitale Kunst erweitern und verändern analoge Tätigkeitsfelder. Viele weitere Berufe sind im Entstehen und beflügeln insgesamt den Bereich der rasant wachsenden Kultur- und Kreativwirtschaft, die immer neue Felder moderner Gesellschaften durchdringt. Allein in Deutschland arbeiten oder werken bereits 1,7 Millionen Menschen vom Filmproduzenten bis zum Architekten am virtuellen und realen Bild der Welt.

Sicher gibt es berechtigte Vorbehalte gegen die digitale Bilderflut, in der das einzelne Bildwerk kaum noch Bestand zu haben scheint, da die Geschwindigkeit der Bildproduktion nur noch vom Verfallsdatum der Neuheiten übertroffen wird. Im schier endlosen Meer laienhafter Bildproduzenten gehen die Schöpfungen gut ausgebildeter Profis und besessener Autodidakten auf den ersten Blick vollständig unter, doch wird hieran nur die Notwendigkeit deutlich, dass der Bedarf an exzellent kuratierten Foren zur Ausstellung herausragender digitaler Bildwerke groß ist. Andererseits kann im Internet jeder durch Kommentierungen und Einbindungen zum Kurator werden, weshalb sich immer mehr spannende Foren bilden, die im Netz nach innovativen Bildwerken fischen und ihren Fang mit allen teilen. Einmal gefunden werden diese Sammlungen zu temporären Inspirationsquellen von hohem Wert, da das digitale System nicht zur Wiederkehr, sondern zur kontinuierlichen Suche einlädt, auf der sich immer neue überraschende Entdeckungen und Bekanntschaften machen lassen.

Vom evolutionären Nutzen der Bilder

Während sich pessimistische Medientheorien mit den Möglichkeiten zur Rettung der Aura des Bildwerks vom Verbrauch in den Massenmedien beschäftigen, wie der von Gottfried Boehm geforderte „Iconic turn“, heben positivistische Medientheorien wie die „Kommunikologie“ von Vilém Flusser vor allem die Chancen der neuen Medien hervor. Flusser sieht die Zukunft moderner Gesellschaften in deren weitgehender Medialisierung und Vernetzung, die vorhandene autoritäre Strukturen auflöst, kybernetische bzw. selbstverwaltende Regulationsmechanismen einführt und einen umfassenden Diskurs erlaubt, an dem die gesamte Bevölkerung partizipiert. Hier schließt sich der Kreis zum eingangs thematisierten Selbstverständnis der griechischen Antike, in dem Denkwerke für die Aufrechterhaltung eines generationsübergreifenden Diskurses gemacht waren, was ihnen bis heute eine zeitlose Aktualität verleiht.

Bildwerke hingegen wurden in der Antike weit skeptischer betrachtet, da sie weniger zum kritischen Weiterdenken aufforderten als zur stillen Andacht, zum ehrfürchtigen Staunen, zur ausschweifenden Belustigung der Sinne. Kant fasst diese Eigenschaften des Kunstwerks am Beginn der Aufklärung noch einmal unter dem Begriff des „interesselosen Wohlgefallens“ zusammen, ein nach meiner Ansicht dramatisch verharmlosender Begriff, der die ästhetische Bildung und Debatte bis in unsere Zeit hinein geprägt hat. Die fatalen Konsequenzen zeigen sich immer dort, wo Kunst, Design und Handwerk zu wohlgefälligen Schulaktivitäten und marktkonformen Dienstleistungen werden, wodurch die faktische Macht der Bilder, Welt wahrzunehmen, Welt zu denken und Welt zu verändern, ungenutzt bleibt.

Die wichtigste ästhetische Debatte unserer Zeit gilt nicht der Konkurrenz von analogen und digitalen Medien, die nebeneinander bestehen und sich gegenseitig befruchten, da sie unterschiedliche Wahrnehmungen generieren, sie gilt auch nicht den Fragen nach Handwerklichkeit oder Technologie, nach Verfassern, Kunden und Märkten, sondern dem Diskurs, den ein Bildwerk in die Welt trägt.

Schluss: Dialog zwischen Sokrates und Phaidros [21]

SOKRATES: Und es ist so, mein lieber Phaidros. Viel schöner aber, glaube ich, ist das ernstliche Bemühen um diese Dinge, wenn einer, die dialektische Kunst anwendend, eine geeignete Seele nimmt und mit Einsicht Reden pflanzt und sät, die sich selbst und dem Pflanzenden zu helfen geschickt und nicht unfruchtbar sind, sondern einen Samen enthalten, aus dem in anderen Seelen wieder andere Reden erwachsen, die fähig sind, denselben für immer unsterblich zu erhalten und den, der sie besitzt, so glücklich zu machen, als es einem Menschen nur irgend möglich ist.

[1] Eco, Umberto: Essay „Opera Aperta“ („Das offene Kunstwerk“) 1962

[2] Heidegger, Martin: „Der Urspung des Kunstwerks“ in Holzwege, Klostermann; Auflage: 8. 2003

[3] Joyce, James: Finnegans Wake, Wordsworth Editions 2012

[4] Platon: PHAIDROS. in Platon’s Werke, erste Gruppe, erstes und zweites Bändchen, Stuttgart 1853 verfügbar unter http://www.opera-platonis.de/Phaidros.html)

[5] Gegenfurtner, Karl R „Gehirn und Wahrnehmung“, Fischer Taschenbuch Verlag 2003, 2005, S.106

[6] Seel, Martin: Ästhetik des Erscheinens, Carl Hanser Verlag München 2003, S.17

[7] Aristoteles: Rhetorik, Reclam Stuttgart 1999, Ausgabe 2007, S. 19

[8] Baumgarten, Alexander Gottlieb: Aesthetica. 2 Bände. Kleyb, Frankfurt (Oder) 1750/1758

[9] Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit: Drei Studien zur Kunstsoziologie, Suhrkamp Verlag 1996 (Ersch. 1936)

[10] Deleuze, Gilles und Guattari, Félix: Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie, Merve 2010 (Ersch. 1992)

[11] Vinci, Leonardo da: Trattato della pittura, Nabu Press 2011 (Ersch. Um 1570)

[12] Heidegger, Martin: Sein und Zeit, Max Niemeyer 1993 (Ersch. 1926)

[13] Böhme, Gernot: Atmosphäre: Essays zur neuen Ästhetik, Suhrkamp 2013 (Ersch. 1995)

[14] Damasio, Antonio R.: Descartes Irrtum, List Verlag München 1997 (Ersch. 1994)

[15] Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Reclam 1986 (Ersch. 1787)

[16] Beckett, Samuel: Three Dialogues, Editions Rodopi B.V. 2003

[17] Foucault, Michel: Archäologie des Wissens, Suhrkamp Verlag 1981 (Ersch. Les Mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines) wurde 1966)

[18] Hüther, Gerald; Krens, Inge „Das Geheimnis der ersten neun Monate“, Walter Verlag Düsseldorf 2005, S.20

[19] Maturana, Humberto R.: Der Baum der Erkenntnis: Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens, Fischer 2012 (Ersch. 1987)

Luhmann, Niklas: Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp Verlag 1987 (Ersch. 1984)

[20] Lee arbeitet heute an Ideen für ein „Semantisches Web“ und für ein „Internet der Dinge“, was zu einer Verschmelzung von Interface und Gebrauchsgegenstand, von virtueller und realem Raum führen soll.

[21] Platon: PHAIDROS. in Platon’s Werke, erste Gruppe, erstes und zweites Bändchen, Stuttgart 1853 verfügbar unter http://www.opera-platonis.de/Phaidros.html)